Category Archives: Printemps

Ne pas faire du mal, préalable à toute bonté agissante

août 29th, 2023In Pensées pour une saison – Printemps, #12.

On peut apprendre à être bon en agissant avec bonté. De fait, il ressort que c’est la seule façon de l’être : car c’est en faisant… que l’on est. Aussi, pour être bon, faut-il satisfaire une condition préalable : faire le bien.

Encore faut-il discerner que, pour pouvoir faire le bien, il faut commencer par ne pas faire le mal. Simplement parce que les occasions de faire du mal sont partout, alors que celles de faire du bien sont plus rares. Et que le mal est plus reconnaissable que le bien. Il faut donc commencer par ce qui se trouve le plus accessible, en mettant l’accent sur une action qui n’apporte pas grand-chose à l’amour-propre : ne pas faire du mal.

Ce n’est pas pour rien que le premier des principes hippocratiques est : « D’abord, ne pas nuire ».

***

Montaigne, le très bon compagnon

août 29th, 2023In Pensées pour une saison – Printemps, #11.

Admirable Michel de Montaigne [1533-1592], très bon compagnon. Guide aimable et raisonnable des vieux jours. On peut entendre une voix tranquille dans ses écrits, celle d’un ami intelligent, sensible et bienveillant.

***

Morale militaire et morale individuelle

août 29th, 2023In Pensées pour une saison – Printemps, #10.

Lors de toute réflexion sur les notions de morale ou d’éthique, dans tout essai de généalogie les concernant, à la Nietzsche… il est un malentendu fondamental qu’il faut lever au préalable. Il y a deux sortes de morale, qui n’ont en partage qu’une dénomination : la morale clanique ou militaire, et la morale individuelle ou éthique.

Dans la première, sont valorisés l’esprit de sacrifice de l’individu au groupe, ainsi que sa volonté à tout faire, sans aucun état d’âme, afin de nuire à l’ennemi. Les notions militaires de bien et de mal se définissent à l’aune de ces deux principes de base. Celui qui refuse de mentir à un ennemi, ou de le torturer, est considéré comme suspect. On est en présence d’une morale clanique [1].

Chez les pratiquants de la morale individuelle, la notion d’ennemi ne tient que peu de place, leur fondement de l’éthique est plutôt : vivre et laisser vivre. C’est chez eux que se sont développées les notions de conscience morale et de compassion, absentes de la morale clanique. De temps en temps, au cours de ces rares périodes de l’histoire où leurs contemporains estimaient que tout allait bien et que l’on pouvait se montrer magnanimes… ils finissaient ailleurs que sur les bûchers. Autrement, ils devaient se cacher précautionneusement, afin de pouvoir vivre suivant leur conscience… ou, simplement, pour rester vivants.

Étant donné l’orientation actuelle de la société humaine, il est probable que l’on ne pourra pas, encore longtemps, parler au passé pour eux de la nécessité de se cacher…

[1] Cf. infra le texte no 50, « Le fonctionnement clanique ».

***

La traîtrise et la loyauté en compétition serrée

août 29th, 2023In Pensées pour une saison – Printemps, #09.

Si l’on étudie, d’un peu plus près que ne le font les ouvrages de vulgarisation, les guerres multiples et variées auxquelles les hommes se sont livrés, on doit constater qu’elles ont été gagnées, ou perdues, autant par la traîtrise que par la loyauté. Il y a là une leçon, radicale, sur l’indifférence générale du monde…

***

Du courage sur la durée : le couple de rougequeues noirs

août 29th, 2023In Pensées pour une saison – Printemps, #08.

Le courage à défendre jusqu’au bout leurs petits est un trait de caractère admirable chez certains individus de certaines espèces. Le plus souvent il se trouve remarqué sur la courte durée, tout comportement sur une longue durée se prêtant moins facilement à l’observation. Mon épouse et moi-même avons néanmoins eu cette occasion.

Dans notre maison en Suisse, nous arrivons fin mai depuis l’Australie, pour passer deux mois de vacances. Dans la cage de l’escalier, sur une poutre à hauteur de front, bien abritée de la pluie et du vent, un couple de rougequeues noirs avait établi un nid. Nous découvrons d’abord un mâle virevoltant gracieusement autour de nous, il tente par ses cabrioles d’attirer notre attention sur lui. Hélas, je tourne très légèrement la tête… et mon regard croise celui de la femelle, pas rassurée dans son nid.

Nous nous appliquerons alors pendant des semaines à passer devant eux l’air de rien, en évitant soigneusement de regarder dans la direction du nid. Pour ces deux petits êtres, nous étions des monstres gigantesques, mais nous fîmes de notre mieux pour ne pas les déranger au cours de nos allées et venues.

La mère ne quittait pas ses œufs, nous surveillant de son œil rond inquiet ; à chacun de nos passages, le père tentait de détourner notre attention en voletant de-ci, de-là. Frrout ! Frrout !

Ils resteront tous deux fidèles à leur poste, gardant de près leur trésor vivant… Une semaine d’abord pour que leurs œufs, vraisemblablement pondus quelques jours avant notre arrivée, éclosent ; puis une douzaine de jours supplémentaires, jusqu’à ce que les oisillons eussent quitté le nid. Des pépiements nous aviseront de la naissance de ces derniers, ainsi que le nouveau manège du mâle : on le voyait perché un peu plus loin, un insecte ou une larve dans le bec, s’assurant que nous ayons détourné notre regard pour vite voler jusqu’au nid avec sa proie. C’était pour les petits ou pour la mère. Parfois celle-ci s’absentait à son tour, le père restait alors à surveiller de près le nid.

Ils avaient tous les deux peur, souvent. Ils n’abandonnaient pas pour autant leur ouvrage commun.

Cette constance dans le courage, sur des semaines, était impressionnante. Chapeau bas.

***

L’hésitation et le courage : la mère kangourou

août 28th, 2023In Pensées pour une saison – Printemps, #07.

Quand les animaux font preuve d’une intelligence élevée ou de sentiments nobles, on dit avec une nuance de dédain : “ c’est l’instinct ”. Par là on signifie : ce ne sont que des “ automatismes ”, qui ne méritent pas notre admiration. On n’explique pourtant pas grand-chose avec cette locution toute faite, car elle est trop vague.

Par contre, si on observe avec sérieux et sans préjugé les animaux, on se trouve régulièrement pris de respect tant pour leurs capacités cognitives que pour leur force de caractère. Au chapitre de la force morale, le courage maternel appartient aux manifestations parmi les plus impressionnantes.

Il impressionne, d’autant qu’il ne va pas de soi chez les êtres vivants. Malgré les discours ad hoc sur ce que l’on a coutume d’appeler “ l’instinct maternel ”, le courage maternel n’est pas la norme au sein des espèces animales, pas même chez les mammifères et les oiseaux. Et dans les espèces où il se trouve le mieux établi, il n’est pas nécessairement fréquent.

On ne peut donc pas parler d’un tel “ instinct maternel ”, et du courage maternel qui en serait dépendant, comme de sortes d’automatismes généralisés de comportement animal. Le dit “ degré d’évolution ” n’y changeant rien, par ailleurs : chez les êtres humains par exemple, ni l’un ni l’autre ne sont socialement normatifs dans toutes leurs communautés… et quand ils sont normatifs, c’est à un degré très variable – ils se révèlent donc encore moins des normes de comportement au sein de l’espèce biologique Homo sapiens.

En fait, il y a des espèces, et parmi elles certains groupes, où généralement la mère fait tout pour protéger et défendre son ou ses petits. D’autres où la génitrice les passe plus facilement par pertes et profits, les défendant à peine, voire pas du tout, pour les remplacer rapidement.

En réalité, la nature n’a pas besoin de courage maternel : il s’agit là d’une variante de comportement, c’est tout ; les espèces animales peuvent durer, dans le long terme, aussi bien avec que sans. Ainsi remarque-t-on que le courage maternel prévaut plus particulièrement chez certaines espèces. Au sein de celles-ci, on est frappé de voir des mères défendant leurs petits jusqu’à la mort… l’exemple des chattes s’avérant saisissant [1].

Étant donné la fréquence du phénomène au sein de leur espèce et les circonstances habituelles du drame, d’aucuns prennent les manifestations de ce courage comme de simples “ automatismes de combat ”. C’est là une appréciation désinvolte et erronée, une méprise généralisée, qu’une observation plus fine et des ouvrages sérieux d’éthologie peuvent rectifier.

Pour clarifier les choses, on peut aussi méditer sur les espèces pacifiques et chez qui les manifestations de courage maternel sont moins couramment observées. L’appréciation s’en trouve ainsi facilitée, car devant un tel comportement on ne peut, en aucune façon, évoquer “ l’instinct ”, ou encore, un “ automatisme ” quelconque qui serait génétiquement inscrit – on est, forcément, en présence de cas individuels…

L’ami des animaux découvre alors, en nombre impressionnant, des exemples qui ne peuvent être balayés du revers de la main comme de simples “ automatismes ”. En voici un.

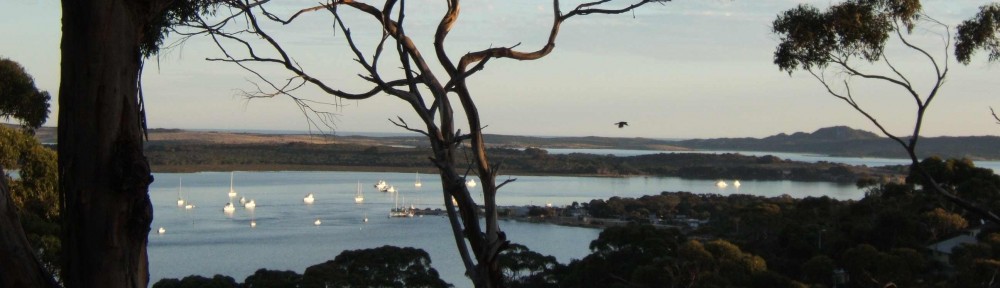

Suite à notre installation près de Canberra, en Australie, nous avions fait l’acquisition d’une vingtaine d’hectares, une parcelle de terre qui, dans le passé, avait servi à l’élevage de bovins, de moutons et de chevaux. Elle était légèrement vallonnée et contenait nombre de bois et de bosquets ainsi que plusieurs étangs artificiels géants, des “ dams ” en forme de vastes entonnoirs recueillant l’eau de pluie et constituant de précieux points d’eau pour la faune locale, dont les grands kangourous gris. Au début, nous ne les voyions que furtivement, ils étaient toujours sur le qui-vive. Rapidement toutefois après notre installation, ils prirent l’habitude de se rassembler le jour sous les grands arbres situés près de ces étangs, tranquillement. Ils avaient vite compris qu’ils pouvaient boire et brouter chez nous sans se faire tirer dessus et sans être pourchassés par des chiens.

Un jour pourtant, en plein jour (ce qui était inhabituel de la part de ces animaux nocturnes), je vois un petit groupe d’entre eux sortir d’un bosquet d’eucalyptus situé au loin vers le bas, en bordure de propriété ; ils fuient vers l’intérieur des terres. Je tends l’oreille : des aboiements dans le bois. Parvenus à une clôture en fils de fer barbelés, les kangourous sautent tous d’un bond élégant par-dessus et poursuivent leur fuite. Sauf un petit jeune, ou une petite jeune : il s’était arrêté d’un coup, intimidé par la hauteur de la clôture ; il tente de passer dessous, s’affole.

Soixante mètres plus loin, une femelle s’arrête soudain dans sa course, jette un coup d’œil en arrière, vers le petit ainsi arrêté, un autre coup d’œil en avant, vers le troupeau qui continue de fuir. Une seconde d’hésitation… et elle rebrousse chemin, vers le danger. Revenue à la clôture en question, elle s’arrête, il est visible qu’elle encourage le petit. Celui-ci, après quelques secondes, rassuré par la présence de sa mère, ose… et hop ! passe par-dessus la clôture, qu’il touche très légèrement. Côte à côte, les deux kangourous prennent alors la direction d’un bois situé plus haut, que le reste du clan avait entre-temps atteint.

Il convient de relever que la mère avait suspendu son mouvement, hésité… Elle avait alors surmonté sa peur pour revenir en arrière, vers le danger. Le petit ! Le petit avait besoin d’elle.

C’était un exemple singulièrement émouvant de courage maternel, que l’on ne pouvait pas liquider par un préjugé de catégorisation vague : ce n’était pas un “ automatisme ”, ce n’était pas “ de l’instinct ”. C’était de l’amour et du courage.

Tout cela s’était déroulé dans le plus grand silence, mis à part les quelques aboiements : les chiens étaient restés dans le bois situé en contre-bas.

En inspectant de près la scène, je constate sur le fil de fer barbelé une touffe de poils gris et un peu de sang. Je m’emploierai alors, dans les semaines qui suivront, à enlever tous les barbelés qui n’étaient pas situés en bordure d’autres propriétés. Il y en avait sur près d’un kilomètre en tout. Durant ce travail difficile, il y avait le jeu du soleil dans les grands arbres, les appels enthousiastes des perroquets corella et gallah, des grands currawongs [2], des magpies [3], des magpie-larks et des kookaburras. Des kangourous bondissaient ici et là. Le vent soufflait tout légèrement.

[1] Cf. « La chatte qui défendait ses petits », texte no 43 de Pensées pour une saison – Hiver.

[2] Cf. les textes nos 50 et 64 dans Pensées pour une saison – Hiver, « Moitié-forte, le currawong courageux » et « Cours après moi que je t’attrape ! »

[3] Cf. les textes nos 31 et 39 dans Pensées pour une saison – Hiver, « Douâ, le génie sur la branche » et « Sur-une-patte, la magpie rejetée ».

***

Confiance, oui ou non

août 27th, 2023In Pensées pour une saison – Printemps, #06.

Dans son caractère et sa constitution, la confiance en quelqu’un, ou dans une institution humaine, se révèle un des sentiments les plus asymétriques qui soit. Elle est longue à s’établir… par contre, elle peut s’évanouir en un instant. Elle s’avère totale… ou bien nulle. Elle est aussi, entièrement et strictement, volontaire.

La confiance ne s’exige pas : elle se mérite. Entièrement ou pas du tout, répétons-le. Que peut bien signifier : “ Je ne lui fais pas trop confiance… ” – sinon que l’on n’a pas confiance ? Chez tous les êtres vivants, lorsqu’on accorde sa confiance, ce n’est pas sur un mode quantifiable mais sur un mode binaire. On fait confiance à un tel… ou on ne lui fait pas confiance. On donne sa confiance.

Ils sont plutôt rares et bien sophistiqués ceux-là qui arrivent, réellement, à fonctionner, dans la vie concrète, en accordant plus ou moins leur confiance, à un tel, ou à tel autre. Ils sont très forts… ou alors ils sont sur une voie dangereusement paranoïde.

***

Détails et distance

août 27th, 2023In Pensées pour une saison – Printemps, #05.

On découvre, on appréhende, on comprend par une multitude de détails s’emboîtant les uns dans les autres – ou s’excluant mutuellement, ce qui donne matière supplémentaire à réflexion… Ensuite, on prend du recul, plusieurs fois, pour des vues d’ensemble. On a l’esprit de suite, mais on peut sortir du cadre si nécessaire. Et on recommence tout le processus.

L’intelligence des choses naît ainsi, dans cette double démarche sans cesse répétée, dialectique en définitive : thèse-antithèse, puis synthèse.

***

Le poisson et l’oiseau

août 27th, 2023In Pensées pour une saison – Printemps, #04.

Le poisson de surface se trouve tout étonné, quand il entend ce que l’oiseau plongeur dit… à propos de l’eau.

***

Le dé jeté dans le vent

août 26th, 2023In Pensées pour une saison – Printemps, #03.

Un observateur attentif de ce qui est, y compris de son propre esprit, finit, si la lucidité l’emporte, par réaliser que rien de naturel dans le monde ne peut, en définitive, être démonté et compris pareillement à un mécano. Car tout, y compris donc l’univers, existe sans cause ultime, sans raison fondamentale… et se révèle plutôt indéfinissable.

Le tout, soit le cosmos lui-même, est mouvant et sans cesse en renouvellement… par là, vraisemblablement unique, non prévisible et non reproductible. Si racines il y a, elles s’avèrent celles du fortuit et de la contingence !

À l’instar d’Héraclite d’Éphèse, on peut méditer sur l’innocence du dé, dans la poussière… et sur l’innocence de celui qui le jette dans le vent.

***

L’avenir qui brûle les yeux

août 25th, 2023In Pensées pour une saison – Printemps, #02.

L’avenir brûle de l’éclat de mille soleils. Mais lequel ? Et comment regarder un soleil en face ? Comment peut-on voir quelque chose d’ignoré, vers lequel on ne peut même pas se tourner ?

C’est pourtant une véritable démesure, un hybris commun aux humains facilement infantiles et orgueilleux, que de s’imaginer qu’ils peuvent contempler l’avenir… Alors qu’ils ne lui font même pas face – puisqu’ils ne peuvent que tourner le dos à cette lumière, si aveuglante qu’elle tue.

Seuls quelques sages, ici et là, réalisent pleinement cette vérité si dérangeante. Ainsi que le peuple des Aymaras, Amérindiens des hauts plateaux andins de Bolivie et du sud Pérou ; ils l’expriment avec une acuité impressionnante : « Le passé est devant nous et l’avenir dans notre dos, invisible et imprévisible. »

***

Un bon petit livre

août 25th, 2023In Pensées pour une saison – Printemps, #01.

Un bon petit livre est un jardin dans la poche du voyageur.

***