Category Archives: chercher et découvrir

Une musique pour enfants, une autre pour adultes mûrs

août 5th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #53.

Les Anglais, les Écossais et les Irlandais ont des traditions populaires d’airs entraînants, que l’on peut siffler. Ils s’avèrent ainsi très doués pour les comptines et les historiettes. Des musiques pour enfants, très réussies.

À l’opposé, il y a les airs profonds, tout intérieurs, subtilement travaillés, des traditions andalouse et castillane : de la musique pour adultes mûrs. Pas du tout la tasse de thé des anglo-saxons…

***

Le grand jeu félin de l’embuscade

août 4th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #52.

Chatoune est ingénue et innocente. La petite grisette s’avère toujours candide ; elle est également enjouée et folâtre…

Son bon caractère se manifeste même dans l’activité la plus sérieuse qui soit pour un chat : la chasse en embuscade.

Grâce à leur patience extrême et à leur parfait contrôle d’eux-mêmes, les félins sont de grands spécialistes de la chasse à l’affût. Ils savent attendre tout le temps qu’il faut. Mais aussi, ils savent la pratiquer où il faut et comme il faut. Préparant soigneusement son guet-apens, un chat se révèle parfaitement en mesure de chasser en embuscade même tout seul.

Sur notre terrain, Chatoune allait se cacher sous le feuillage d’un très vieux yacca, une herbacée géante et pérenne endémique de l’Australie. Là-dessous, elle se tenait telle un sphinx et patientait, tranquillement mais attentivement, aux aguets. C’était Le Grand Jeu de l’embuscade.

Au moment où nous passions devant, elle jaillissait comme une flèche pour se lancer sur nous ! Elle attendait que nous ayons suffisamment avancé sur notre chemin pour toujours nous arriver dans le dos. Nous avions beau nous y attendre, nous sursautions à chaque fois, car elle était sensible à nos attitudes, et savait guetter le moment précis où notre corps semblait dire : “ Ah bon, elle n’est pas là ”… pour, justement ! dans cette fraction de seconde où notre vigilance s’était relâchée, nous bondir dessus !

Quel bonheur nous lui prodiguions, à chaque fois, par notre sursaut ! Elle courait alors de droite, de gauche, la queue arquée, contente ! Elle se roulait plusieurs fois dans la poussière, les yeux brillant de fierté, puis nous précédait pour la promenade, nous guidant vers les choses intéressantes qu’elle venait de découvrir. Ou bien, dans l’enthousiasme de sa joie, elle se précipitait en haut d’un arbre !

Chatoune, jeune chatte de deux ans, sur un acacia mort de notre grand terrain à Kangaroo Island, le 16 décembre 2014.

***

Moitié-forte, le currawong courageux

août 4th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #50.

2015.08.25 – Les currawongs sont de très grands oiseaux autralasiens du genre Strepera, qui ne sont pas des corvidés allongés et au long bec, mais des passereaux artamidés aux yeux d’un beau jaune vif ; ils poussent des appels très étranges, à l’origine de leur nom vernaculaire et de leur nom de genre. Ils ont une façon inimitable de se laisser tomber de branche en branche, et de se déplacer au sol sans discrétion aucune, de par leur taille et leur démarche gauche. Ce sont de grands sauvages, à l’intelligence sous-estimée à cause de leur timidité.

Un jour sur le deck de notre maison construite sur pilotis, soit sur la plate-forme de la vérandah, je remisais avant le soir les graines pour oiseaux, celles-ci n’étant pas destinées aux rats, sortant la nuit. Un currawong, de loin, observait, régulièrement, la scène. Pacifique comme tous les siens, il n’avait jamais dérangé les petits oiseaux se nourrissant. L’une de ces graines tombe entre deux lattes. Ni une, ni deux : il s’envole et se précipite droit sous la maison à la recherche de celle-ci. Il n’avait pas eu la possibilité de la voir passer à travers le plancher du deck, car la partie inférieure de la maison était cachée par un treillis de bois. Il avait inféré, avec une sagacité immédiate…

Outre leur intelligence de grands modestes, il convient de signaler que, lorsqu’il le faut, comme la plupart des oiseaux, les currawongs savent se montrer courageux. J’ai vu un couple de parents chasser, avec détermination, un très gros chien qui s’approchait trop près de leur petit. Par ailleurs, ils sont coriaces : j’en ai vu survivre à de longues sécheresses et à des tempêtes terrifiantes.

J’ai aussi eu l’occasion d’assister, pendant des semaines, au combat silencieux de l’un d’eux, contre une paralysie progressive de la moitié droite de son corps. J’étais plein d’admiration de le voir réussir à voler, en un vol bancal, mais vol quand même. Réussissant efficacement à se nourrir par lui-même. Trop farouche pour se laisser approcher, comme tous ses congénères. Ces derniers le laissaient en paix, à la différence de ceux de « Sur-une-patte », la magpie handicapée…

Je l’appelais « Moitié-forte ». Rien qu’à l’ouïe, je pouvais déterminer sa présence, car il avait une façon bien à lui de sautiller dans l’herbe et dans les feuilles au sol. Avec son bec de longueur intermédiaire, je n’arrivais pas à déterminer son sexe.

Un jour, au petit matin, je l’ai retrouvé mort ; pas de blessure sur lui, c’était peut-être la maladie, responsable de sa paralysie, qui l’avait tué. Même tout tordu dans sa dernière convulsion, il restait beau. Si élancé, si élégant dans son éclatant plumage noir et blanc.

Je réalisai alors combien il avait été vital, pour le déraciné que j’ai toujours été, qu’une longue partie de mon existence se fasse au contact étroit de la nature profonde. Ces dix-sept années passées dans le bush australien m’avaient donné une précieuse expérience. J’ai beaucoup appris de la vie, et sur elle, grâce à ce contact.

Maintenant, je tourne la page du grand livre de la vie, littéralement – et je crois avoir suffisamment connu, évolué et mûri pour écrire un peu, en particulier sur les êtres que j’ai eu la chance de pouvoir aimer et admirer.

***

Un monde d’enfer

août 3rd, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #49.

Le monde est bien plus proche de l’enfer qu’il ne l’est du paradis, cela saute aux yeux si l’on y regarde de près. Partout sous le microscope, c’est argiles compacts, pourritures fongiques et monstruosités acariennes, plutôt que cristaux de neige, jolis radiolaires et diatomées opalescentes.

Pour y voir une apparence de paradis, et pour donner à voir cette apparence… il y faut le filtre, délibérément flou, d’un grand peintre impressionniste, animé d’un bon tempérament.

***

Deux approches différentes de la conscience

août 3rd, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #47.

Les platoniciens, qu’ils soient idéalistes ou spiritualistes, ont une analogie moderne pour résumer le problème de la conscience : la voix émanant d’une radio n’a pas son origine à l’intérieur de celle-ci ; de même, selon eux, l’esprit ou la conscience se manifestant à partir d’un corps humain ont leur origine “ ailleurs ”.

C’est une position qui semble raisonnable, a priori… sauf qu’elle se révèle un oreiller de paresse. Cette origine “ ailleurs ”, qu’ils invoquent ainsi, s’avère un au-delà physiquement inaccessible ; par là, aucun examen des ombres passant sur le mur de la caverne ne présente la moindre utilité, en définitive. Autre corollaire de leur position : on peut, par contre, se fier à certains “ clairvoyants ”, qui se trouvent capables de “ communiquer ” avec l’au-delà et ses esprits. Dans les deux hypothèses, l’intelligence se prouve inutile.

Pour ma part, je préfère l’approche plus matérielle des héritiers spirituels de Démocrite et d’Aristote, qui étudient l’objet radio en le démontant, réfléchissent sur les phénomènes électro-magnétiques, et analysent les sons émis par La Voix du Maître, cherchant à déterminer s’il y a un message… ou, simplement, si l’on peut vraiment donner un sens à tout cela.

On ne trouve pas forcément beaucoup plus de cette façon, mais c’est une question de goût personnel. Qui s’est confirmé avec l’âge, en ce qui me concerne.

***

Le cadeau de la chatte

août 3rd, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #46.

Chatoune est franche, simple, sincère et pure dans tout ce qu’elle fait. Petite chatte grise et vive, elle revenait souvent de ses explorations fructueuses sur notre grand terrain à Kangaroo Island en émettant une série de miaulements brefs typiques, à l’intonation urgente et à la signification claire : « Venez, venez vite les enfants ! »

Nous sortions et elle déposait à nos pieds une petite souris en offrande, le plus souvent parfaitement vivante, quoiqu’étourdie. Alors, d’une main j’escamotais le somptueux cadeau, que je cachais dans mon poing, de l’autre je la félicitais et la cajolais, elle ronronnait, me regardait intensément dans les yeux. Je faisais miam-miam de la bouche, d’un air gourmet ; suite à quoi, elle se roulait de bonheur dans la poussière, ronronnait encore plus fort, se levait vivement, me mettait une patte douce sur le visage, puis me léchait longuement le front en me tenant de ses deux pattes avant. Enfin, tout heureuse, elle retournait à la chasse.

Cet échange, c’était un grand bonheur. Quand elle était repartie, je relâchais la petite proie, éberluée, dans un buisson tranquille, plus loin.

Amitiés, luttes, habileté, survie, férocité, courage, gentillesse, bienveillance, complexité, impermanence, c’est tout ça, la roue du Dharma, la loi vivante du cosmos, que si peu savent ou veulent accepter.

***

Comprendre, puis accepter l’ordre des choses

août 2nd, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #44.

Depuis ma petite enfance, il m’a fallu des décennies d’efforts opiniâtres pour comprendre la réalité des choses – une réalité dans laquelle l’organisme qui me constituait avait bien de la peine à trouver ses marques… Je n’ai pas beaucoup aimé ce que j’ai trouvé, que ce soit au-dehors ou au-dedans, ou entre les deux…

Aussi, mon autre effort, tout aussi tenace, a-t-il consisté à accepter, avec équanimité, l’ordre des choses.

***

Une mère prudente, prévoyante, prompte et précise…

août 1st, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #40.

Une vieille dame hébergeait une chatte qui avait mis au monde trois chatons qu’elle allaitait dans une petite boîte, au salon. Si on sonnait à la porte, la dame allait ouvrir à des visiteurs venus voir les chatons et les amenait aussitôt dans la pièce en question… mais, entretemps, la mère avait déjà disparu avec ses trois petits !

Sa cachette est toujours restée introuvable – aucun des rejetons ne faisait le moindre bruit. La chatte, prévoyante, avait bien par avance reconnu les lieux ; elle s’était préparée une retraite sûre et avait déterminé le meilleur trajet pour y parvenir. Dans le court laps de temps entre le moment où l’on sonnait à la porte et celui où la dame faisait entrer ses visiteurs au salon, la mère devait procéder à trois transports, un chaton à la fois, de la boîte à sa précieuse cachette.

Jamais la dame ne l’a vue faire ! La chatte procédait à l’évacuation de ses trois petits dans la discrétion la plus totale, avec une rapidité confondante. Elle savait parfaitement ce qu’elle devait faire, savait exactement comment le faire. Précision, promptitude, économie de mouvements.

On notera aussi qu’une mère n’est jamais trop prudente : la chatte ne ramenait ses chatons dans la petite boîte au salon… qu’après s’être assurée qu’on ne l’observait pas.

***

Laïka trahie

juillet 30th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #37.

Laïka fut expédiée dans l’espace le 3 novembre 1957, à bord de Sputnik-2. Le premier cosmonaute de l’histoire fut une cosmonaute. Mais la brave, intelligente et paisible Laïka était une chienne, et elle n’était considérée que comme un laboratoire d’expériences biologiques : comment son corps résisterait-il aux conditions de vol spatial, après combien de temps mourrait-il, de quoi exactement ? Elle n’était nullement destinée à être ramenée sur Terre.

Après la terreur et le mal-être de tout son corps lors des premières heures de vol, terrorisantes et épouvantablement pénibles, elle connut une longue, très longue agonie quand sa cabine surchauffa.

D’autres sacrifices du même acabit, cruels à tout point de vue, allaient suivre, avec des variantes, les USA, par exemple, préférant utiliser des singes, longuement dressés…

Ce qui choque le plus, dans chacun de ces cas, c’est qu’il y a eu trahison. Tous ces animaux faisaient confiance à leurs éducateurs, avec qui ils avaient développé une relation de confiance, et ne pouvaient pas imaginer qu’on les envoyait en enfer… et vers quel enfer.

C’est cela qui rend l’utilisation d’animaux intelligents particulièrement insoutenable en matière d’expérimentation : la trahison à leur égard.

***

Le chat, incompris et calomnié

juillet 29th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #34.

Au cours de nombreux millénaires d’élevage, peut-être une trentaine de ceux-ci, on a transformé les gènes du psychisme de certains canidés pour en faire des chiens ; des animaux presqu’aussi intelligents que les loups, mais entièrement axés sur l’obéissance à tout ce qui présente forme humaine, et à la satisfaction des moindres caprices de leurs maîtres.

La domestication de certains chats est plus récente, moins d’une dizaine de millénaires. Bien qu’adoucis, en quelque sorte, par leur semi-domestication, ils ont conservé leur quant-à-soi ; sans doute parce que la soumission à l’autorité n’est pas inscrite dans les gènes des petits félidés, à la différence des plus grands canidés, qui s’avèrent des animaux éminemment sociaux.

Le chat, foncièrement indépendant, est farouche, mais également gracieux, au mental comme au physique. Pour comprendre le petit félin, il faut, soi-même, se montrer capable de grand calme, et s’avérer hautement respectueux de la vie, de ses formes… Être en mesure d’apprécier, sous toutes ses facettes, un chef-d’œuvre de l’évolution. Une beauté naturelle, qui se révèle particulièrement sensible et nerveuse, mais à qui l’évolution naturelle, sur des millions d’années, a su enseigner des vertus admirables de maîtrise de soi.

Un animal puissamment sauvage donc, pourtant capable d’offrir le plus charmant des compagnons domestiques. Étonnante combinaison… à la source d’une incompréhension majeure de la part de beaucoup d’humains.

En effet, il apparaît que, de par ses qualités mêmes, le chat soit un des animaux les plus calomniés. J’ai moi-même rencontré un nombre invraisemblable de personnes déclarant, sur un ton sans appel, qu’on ne peut avoir aucun contact valorisant avec un chat… alors que le chien, par contre !… Les chats sont trop individualistes, voyez-vous, et puis… ils sont faux ! Des hypocrites, voilà !

Ce que l’on ne peut comprendre facilement, ou interpréter facilement, s’avérant, par définition, suspect, donc mauvais…

Le grand-père de l’éthologie, Konrad Lorenz [1903-1989], avait fermement réagi contre l’accusation de fausseté, éminemment ridicule, néanmoins souvent portée sur ces animaux : « Je ne vois rien, dans le comportement spécifique des chats, qui offre la moindre prise à cette notion de fausseté. Il y a peu d’animaux sur le visage desquels un observateur averti puisse lire si clairement l’humeur du moment et prévoir quelle conduite – amicale ou hostile – va suivre. » (in So kam der Mensch auf den Hund, 1950 ; tr. fr. 1970 : Tous les chiens, tous les chats).

Pour ma part, des décennies d’interaction avec des chats, de tempéraments très différents les uns des autres, me permettent de corroborer, entièrement, l’appréciation avisée du grand éthologue.

***

L’amitié spontanée de certains animaux pour les hommes

juillet 27th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #25.

Konrad Lorenz [1903-1989], grand maître en éthologie, avait intitulé en 1950 un de ses livres : So kam der Mensch auf den Hund (‘ Ainsi vint l’homme au chien ’ – traduction française 1970 : Tous les chiens, tous les chats). Il s’agissait d’une série d’études et de réflexions, émouvantes et très intéressantes, sur la domestication des chiens et des chats. À la fin de son introduction, le sage autrichien faisait signe à ses lecteurs : « À tous ceux qui sont capables d’aimer et de comprendre tous les chiens, tous les chats, ce petit livre est dédié. »

On peut estimer que Lorenz aurait dû titrer son ouvrage : So kam der Hund auf den Mensch. Ce sont des canidés de la préhistoire qui sont venus à l’homme… et pas l’homme à ceux-ci. D’ailleurs, de façon générale, outre des canidés (même le jeune loup isolé !), beaucoup de jeunes animaux sauvages, des équidés, des bovidés (même le bison !), des félidés (même le puma !), s’attachent étrangement à l’homme rencontré dans la nature, et le suivent facilement. Cette forme bipède, inhabituelle, semble exciter leur intérêt autant qu’éveiller leur bienveillance, au détriment de toute prudence.

La domestication de tant d’animaux a ainsi pu se faire à cause d’une inadéquation entre l’instinct de précaution devant l’inconnu, et la curiosité naturelle des jeunes mammifères, cette curiosité s’avérant indispensable à leur développement mental. Homo, bien plus rusé et opportuniste que sage, a su profiter de ce hiatus comportemental, à son avantage. Le plus souvent, hélas, pour le plus grand malheur des animaux domestiqués et celui de leurs futurs rejetons.

***

Le poème comme épiphanie

juillet 26th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #22.

Soudain, ce qui restait caché se manifeste avec éclat !

Il faut le dire, mais seul le poème s’avère en mesure d’exprimer, un peu, l’indicible, dans sa fulgurance. Le poète écrit alors, mais s’il connaît mal la portée de son œuvre, il connaît sa propre limite. L’écriture d’un poème est une épiphanie d’acceptation – que le monde est étranger à soi, irrémédiablement – et que l’on est ce que l’on est. Une épiphanie dans la beauté rêvée et dans la nostalgie, tout autant rêvée.

***

Langage humain inadapté… à décrire l’évolution naturelle

juillet 25th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #21.

Il convient d’attirer l’attention sur l’inadéquation totale entre le langage humain et les phénomènes évolutifs. Si l’on ne se montre pas extrêmement attentif à cette inadéquation, il s’avère très facile, très naturel… de dire des choses qui n’ont aucune réalité.

L’exemple suivant illustrera le propos. On aime à visualiser sa propre vie comme une succession de décisions… alors que, le plus souvent, cela s’est fait – c’est tout. Aussi la notion de “ décision ” est-elle souvent illusoire, quand il s’agit de la trajectoire de vie d’une personne ; en matière d’évolution naturelle, elle s’avère carrément absurde. Pourtant, nombre de biologistes y succombent, lorsqu’ils présentent “ la Vie sur la Terre ” comme une sorte d’organisme géant, qui aurait comme pris des décisions de “ sélection ”… alors que telle ou telle bifurcation évolutive s’est faite – c’est tout. La sélection naturelle s’avérant un processus passif, aveugle et négatif : ce qui ne peut pas durer… ne dure pas.

Ce qui pourrait durer… durera – peut-être.

Sans doute le langage lui-même, avec l’usage d’un sujet verbal et du mode actif dans la conjugaison, joue-t-il un rôle décisif dans cette méprise généralisée. Le vocabulaire établi n’aidant pas, par ailleurs…

Ainsi, même Darwin [1809-1882], le lent, le prudent, le consciencieux Darwin, s’est-il retrouvé piégé par le langage humain. Il avait bien raison, quand il regrettait, sur le tard de sa vie, d’avoir appelé sa magnifique théorie : “ sélection naturelle ” (“ natural selection ”), plutôt que conservation naturelle (“ natural preservation ”). Dommage, car l’aspect moins personnel et moins actif du mot “ preservation ” aurait effectivement mieux convenu à sa propre description de l’évolution. Et que de phantasmes et de malentendus eussent ainsi été évités, de la part de ceux qui le lisaient mal, malgré toutes ses précautions d’écriture !

***

Ailes et plumes des origines

juillet 25th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #20.

La vie et l’évolution de ses formes constitue une des disciplines d’étude parmi les plus étonnantes. Son objet d’investigation se montre souvent déroutant.

Pour comprendre la vie et toutes ses formes anciennes révélées par la paléontologie, on doit imaginer qu’un organe peut avoir eu une fonction différente par le passé. Il faut ensuite concevoir mentalement, mais d’une façon très concrète, les mécanismes d’ontologie évolutive (on nomme ontologie la partie de la philosophie traitant de l’être, en grec ôn, ontos) : qu’était-ce exactement que ceci, quel pouvait être son lien avec cela, comment la transition s’est-elle faite, exactement…

Ce faisant, on doit conserver à l’esprit la prévalence d’un processus biologique fondamental : dans la nature, un tissu, un organe, un caractère quelconque, qui se sont avérés utiles à une certaine fonction, souvent se retrouvent, progressivement, utilisés, en plus, à une deuxième fonction, annexe d’abord, puis principale, voire exclusive. Dans ce cas, les mécanismes évolutifs modifient, éventuellement, l’organe ou les tissus sous-jacents, par bricolages successifs [1]… les essais ratés ne faisant pas long sous le feu de la sélection naturelle. L’organe crée la fonction, mais la fonction crée l’organe, aussi – c’est un mécanisme rétroactif.

S’il ne reste plus beaucoup de traces ou de reliquats de la fonction primitive, on conçoit qu’il se crée un mystère, au bout du compte… On peut avoir l’impression que des capacités toutes formées sont apparues d’un coup – ce qui, généralement, est loin d’être le cas…

Ainsi, pour un insecte, ses ailes, initialement, lui permettaient (et lui permettent toujours) de trotter sur l’eau, grâce à leur portance. Ensuite seulement lui ont-elles permis de voler, par surcroît.

Quant aux plumes des oiseaux, dans leur aspect présent, elles ne sont pas apparues soudain, ex nihilo : avant de faciliter le vol, elles étaient beaucoup plus simples et contribuaient, d’abord, à conserver la chaleur du corps. Elles étaient duvet, plutôt que plumes proprement dites. Par ailleurs, elles permettaient d’améliorer, esthétiquement, la parade nuptiale, ou pouvaient être gonflées afin de paraître plus gros au regard d’un concurrent, ou d’un ennemi. Plus tard, des pattes avant emplumées se sont avérées pratiques pour chasser des papillons, comme au filet… mais également, suite à une chute intempestive, pour planer sans dégâts jusqu’au sol.

On le comprend, les plumes adaptées au vol actif, dont les fantastiques rémiges (les plus grandes plumes des ailes), ne se sont développées que tardivement dans l’évolution des oiseaux. Pour tout ce processus, inscrit dans la très longue durée, il faut avoir à l’esprit plus d’un million… de siècles.

[1] Cf. infra le texte no 95, « Systèmes nerveux dans un organisme, développements parallèles ». Cf. aussi « Le réveil de formes trop anciennes » ainsi que « Le bonheur et la sérénité, ou bien l’excitation et le plaisir ? », textes nos 104 et 105 de Pensées pour une saison – Printemps.

***

Des petits échanges de rien du tout

juillet 25th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #19.

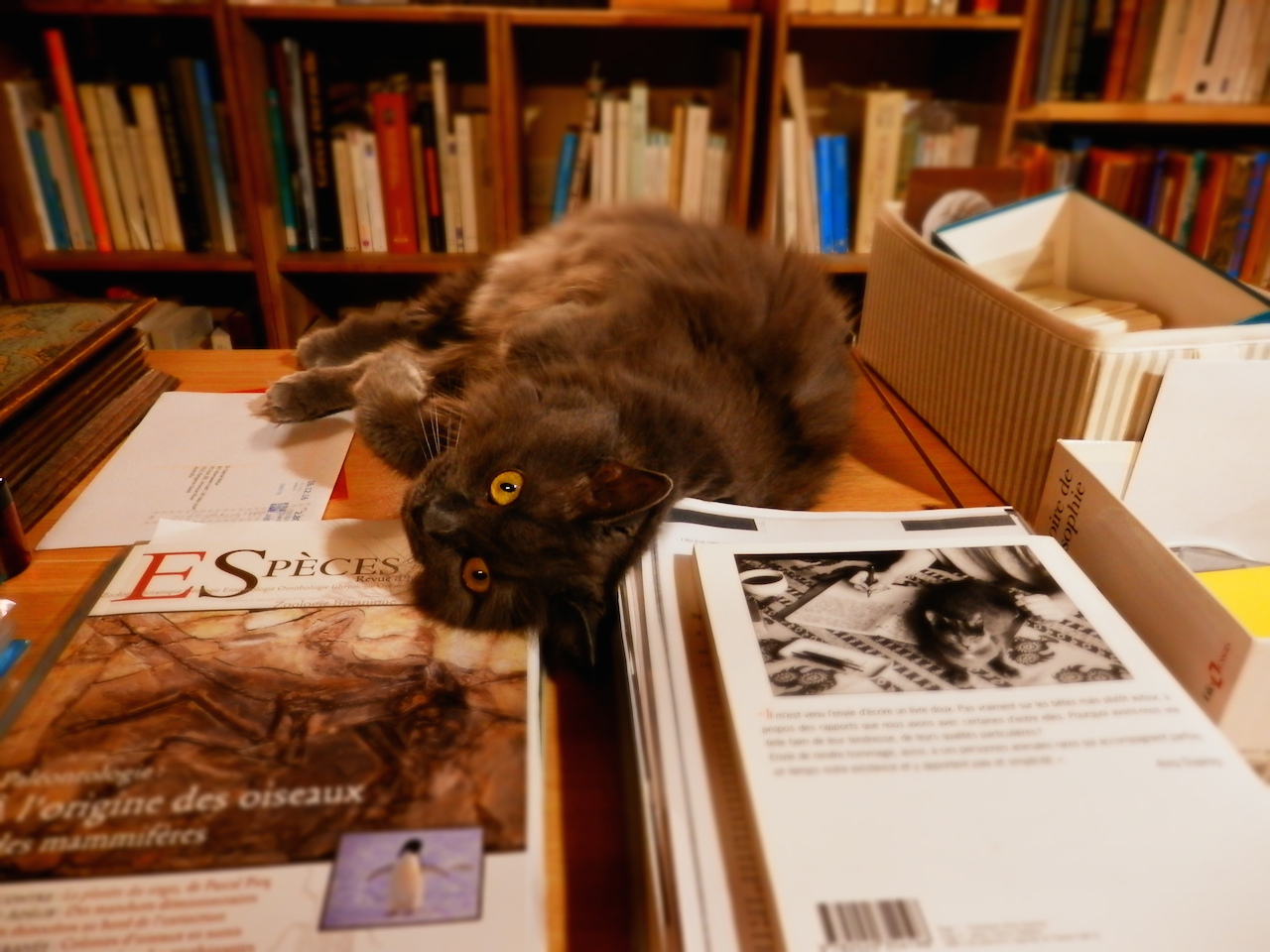

2017.07.19 – Je me tiens debout, à mon bureau-bibliothèque en forme de ‹ U ›. Dessous, des livres et des dossiers, derrière, des livres. Chatoune a choisi sur ce bureau, comme lieu régulier de repos et de sommeil, un coin qu’elle apprécie particulièrement parce qu’elle peut, ad libitum, soit se cacher entre deux mini-bibliothèques posées dessus, soit, en s’adossant contre, avoir une vue panoramique sur la pièce.

Je consulte, je compulse, je me retourne, je me baisse, je me relève. Cette activité convient à Chatoune. Parfois, elle fait un petit « brou » tout léger, cela signifie : « câlin léger stp » ; je la caresse alors tout doucement, particulièrement sous le menton, en murmurant « mignonnette »… Elle me donne quelques coups de langue, puis je m’éloigne, je sais que c’est cela qu’elle voulait, une interaction paisible et courte.

Parfois, c’est juste un échange de regards, profond et laconique. Mais d’autres fois, alors que je suis concentré sur mes activités de lecture, je sens un souffle léger contre mon oreille : c’est elle qui s’est levée et approchée. Elle me donne quelques coups de langue derrière l’oreille, je la gratte gentiment sous le cou, je chuchote : « coquinette », elle ronronne un peu, puis retourne à sa position d’origine, d’où elle m’observe gravement.

Le bonheur, c’est l’inattendu quant à la forme exacte que prend notre échange du moment. C’est aussi de savoir que ces échanges nous constituent tous les deux et qu’ils se répéteront souvent, vécus à chaque fois sérieusement et légèrement. « Brou ».

***

Reconnaître une rose

juillet 23rd, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #17.

“ Je sais ce qu’est une rose ! – Ah oui ? La décrirais-tu ? – Eh bien, cela fait de jolies fleurs, ça sent bon et ça a des épines. – Mais des centaines de plantes correspondent à cette description… ”

L’interlocuteur, qui n’est pas botaniste, même un tout petit peu, s’avère incapable d’en dire plus sur le sujet, car il ne possède pas les catégories mentales ad hoc. Cela étant, on lui présenterait une autre plante, correspondant à sa description imprécise, il pourrait affirmer, sans commettre d’erreur : “ Ah, mais ça ce n’est pas une rose ! ” Il ne connaît pas, néanmoins il sait reconnaître.

Sur le plan cognitif, on voit bien que l’on est en présence de deux processus mentaux distincts. Il est toutefois rare que l’on réalise concrètement cette différence, et l’on croit volontiers que connaître, c’est être capable de mettre un nom sur quelque chose. En réalité, cela n’est pas vraiment connaître, mais reconnaître, une première étape indispensable dans la connaissance. Curieux, tout de même… car reconnaître, cela devrait signifier : re-connaître.

Encore une situation où le langage trompe allègrement, car enfin, en toute logique, connaissance devrait précéder re-connaissance, et cette dernière ne devrait pas être inférieure en contenu explicite à la première ! Comme quoi les mécanismes cognitifs se déroulent inconsciemment pour l’essentiel. De ce fait, si l’on s’avère peu conscient… de ces mécanismes inconscients… on se prend volontiers, à l’instar de M. Jourdain, pour plus savant que l’on ne l’est.

***

La grande clairière dans la forêt

juillet 21st, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #14.

Les plus beaux moments dans la vie d’un chercheur, voyageur tenace jamais au repos, sont ceux-là où une large zone de dégagement et une belle perspective s’offrent enfin à lui, alors qu’il errait peu avant dans les éboulis tristes et sans vie de vallées rocheuses, ou dans la végétation touffue et oppressante de forêts sombres et denses.

À moins que l’on ne s’avère un illuminé, par avance certain de son idée et de son fait, une première phase d’approche se déroule toujours dans la plus grande confusion. Troncs, lianes et feuillages bouchent la vue de partout. Mais on travaille, on apprend à bien manier ses outils, on s’oriente, on défriche son chemin, on avance… et soudain une grande clairière se dévoile ! Exaltation ! Voilà, grâce à tous ces efforts, le centre du monde a été découvert, l’univers est enfin compris !

La plupart s’arrêtent à ce stade, car il s’avère fort agréable et bien sécurisant. Une toute petite minorité de courageux décide d’approfondir… ils s’enfoncent à nouveau dans la forêt. Et alors… une deuxième clairière. Encore une… Encore une ! Il n’y a pas de centre du monde…

Toute exploration, toute enquête s’avère ainsi fatale aux certitudes. D’une façon générale, ceux qui savent, qui savent vraiment… sont ceux-là qui sont arrivés au stade où l’on réalise ne discerner qu’une petite partie de la réalité. Que l’inconnu reste beaucoup plus vaste que tout ce que l’on a pu apprendre jusqu’ici. Et même, beaucoup plus vaste que tout ce que l’on peut encore imaginer…

***

En recherche

juillet 21st, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #13.

Toute ma vie j’ai été en recherche… et je le suis encore. Pas à la recherche de quelque chose, car je n’ai jamais rien eu de très précis à l’esprit, mais bien en recherche. Petit animal calme, mais curieux, toujours en investigation.

J’ai trouvé une foule de choses jolies, intéressantes, aimables, mais en beaucoup plus grand nombre d’autres qui étaient laides, menteuses, malsaines. C’est peut-être cela qu’il y avait à trouver, en définitive : la réalité navrante de ce rapport déséquilibré.

***

Où commence la vie, exactement ?…

juillet 20th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #10.

Lorsqu’on étudie de près les manifestations de la vie, de très près, en ayant recours à la solide méthode réductionniste, consistant à étudier le tout par ses parties, il est un moment de l’investigation où l’objet vivant paraît un ensemble d’objets inanimés – et on ne peut définir avec précision où et quand cette transition a eu lieu… La vie semble s’en être écoulée, comme une eau que l’on aurait vainement tenté de retenir entre ses doigts, dans le noir.

De fait, il est judicieux de savoir jusqu’à quel niveau on peut pratiquer un réductionnisme de bon aloi. Car il y a différents niveaux d’organisation et de complexité du réel, et pour chacun il faut utiliser des outils matériels et intellectuels adaptés. Il est vain de démonter entièrement une montre pour comprendre son fonctionnement si l’on n’a pas la moindre notion de mécanique. Il est vain (et obscène) de disséquer un animal si l’on n’a pas la moindre notion d’anatomie, de physiologie, de biochimie, voire d’écologie.

Ainsi, même de bonnes connaissances, si elles se trouvent limitées à la physique-chimie, ne permettront pas de retirer la moindre information valable de cette dissection. Car un système vivant s’avère bien plus qu’une agrégation d’atomes ou de molécules, aussi complexe et organisée soit-elle, et aussi sophistiqué que soit le modèle descriptif. Une biologie sans biochimie est largement illusoire, mais la biologie n’est pas que de la biochimie… car il y a dans la vie une particularité irréductible à la chimie.

***

La démarche réductionniste et ses différents seuils

juillet 20th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #09.

La démarche réductionniste, consistant à étudier le tout par ses parties et les liens entre celles-ci, offre une garantie de rigueur intellectuelle et se révèle une approche efficace de la réalité. Mais il ne faut pas perdre de vue que la reductio ad absurdum – la réduction à l’absurde – guette l’imprudent se laissant glisser sur la pente de la reductio ad infinitum – la réduction à l’infini…

Il y a plusieurs niveaux de réalité, correspondant à différents plans d’organisation et de complexité. On ne peut appliquer la démarche réductionniste en-deçà d’un certain seuil, défini par l’approche matérielle et l’outil intellectuel que l’on utilise.

Ainsi, il y a un seuil subparticulaire où règne la mécanique quantique. Un seuil atomique, celui de la physique nucléaire. Un seuil moléculaire, celui de la chimie. Un seuil macro-moléculaire, celui de la biochimie entre autres. Un seuil cellulaire, celui de la biologie cellulaire. Un seuil pluri-cellulaire. Un autre lié à l’espèce vivante. Un seuil écologique. Des seuils divers d’intelligence et de conscience. Un seuil planétaire. Un seuil stellaire. Un seuil galactique. Et même, un seuil cosmique.

À chaque changement de seuil, un saut qualitatif s’opère, le tout n’est plus entièrement discernable par ses éléments constitutifs. Ainsi, on ne peut aborder la biologie cellulaire sans biochimie, mais on ne peut l’appréhender entièrement en se cantonnant à cette dernière. La réalité des choses s’exprime en des dimensions très différentes, et il convient de se souvenir que, souvent, le tout s’avère plus que la somme des parties.

***

Insondable mystère…

juillet 19th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #04.

Pendant trois années, nous avons assisté dans notre rue à un étrange manège. Quel était le secret de ce chat, plus vraisemblablement une chatte, qui emportait presque chaque jour une feuille de platane ?

Elle la transportait triomphalement, en la tenant soigneusement par sa tige. Qu’en faisait-elle, quel sens accordait-elle à cet acte, inattendu pour les observateurs, qu’elle pratiquait avec un sérieux et un bonheur évidents ? Sens du confort amélioré pour son nid ? De la décoration pour celui-ci ? Goût de la collection ? Insondable mystère…

***